Ракетные войска стратегического назначения, как самостоятельный род войск, предназначены для решения задач ядерного сдерживания нападения извне в интересах Российской Федерации и наших союзников, обеспечения стратегической стабильности в мире. Это войска постоянной боевой готовности, выполняющие роль главной составляющей части стратегических ядерных сил (СЯС) страны.

Ракетные войска стратегического назначения включают (рис. 1):

- три ракетные армии (штабы находятся в городах Владимир, Оренбург и Омск);

- Государственный центральный межвидовой полигон;

- 10-й Испытательный полигон (в Казахстане);

- 4-й Центральный научно-исследовательский институт (г. Юбилейный Московской области);

- учебные заведения (Военная академия им. Петра Великого в г. Москве, военные институты в городах Серпухов, Ростов-на-Дону и Ставрополь);

- арсеналы и центральные ремонтные заводы, база хранения вооружения и военной техники.

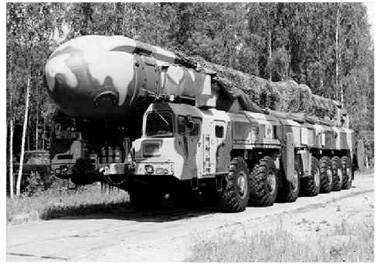

На вооружении РВСН состоят стационарные (PC-18, РС-20 — рис. 2, «Тополь-М») и мобильные («Тополь» — рис. 3) ракетные комплексы, способные в считанные минуты нанести одиночные, групповые или массированные ракетно-ядерные удары по противнику в любой точке земного шара, в любое время и в любых условиях обстановки.

Рис. 1. Структура Ракетных войск стратегического назначения

Рис. 2. Межконтинентальная баллистическая ракета РС-20Б: стартовая масса — 211,1 т; длина ракеты — 34,3 м; головная часть разделяется на 10 боевых блоков; топливо жидкое.

Рис. 3. Межконтинентальная стратегическая ракета подвижного базирования РС-12М «Тополь»: стартовая масса — 45,1 т; длина ракеты — 20,5 м; головная часть моноблочная; топливо твердое

Наземные стратегические ракетные комплексы четвертого поколения (СССР/Россия)

Разработка ракетных комплексов четвертого поколения стала ответом на развертывание в США мощных стратегических МБР наземного базирования «MX» и морского базирования «Трайдент», имевших увеличенное количество боевых блоков на ракете и более высокую точность стрельбы. Боевая эффективность этих ракет в 6-15 раз превосходила боевую эффективность ракет «Минитмен» и «Посейдон». Эти ракеты уже были способны поражать советские высокозащищенные шахтные пусковые установки и командные пункты РВСН. Кроме того, сильнейшим дестабилизирующим фактором были объявленные США в рамках программы СОИ работы по созданию оружия на новых физических принципах для обеспечения поражения советских ракет на всей траектории их полета.

Принятие на вооружение РВСН и развертывание ракетных комплексов третьего поколения, оснащенных РГЧ индивидуального наведения и средствами преодоления ПРО, позволило достичь примерного равенства количества боевых блоков на МБР СССР и США. Это в немалой степени способствовало повышению боевой мощи РВСН и поддержанию военно-стратегического паритета в мире. Однако точностные характеристики отечественных ракет все еще были ниже, чем у американских. Значительное повышение точности стрельбы баллистических ракет вероятных противников, достигнутое к началу 80-х годов, а также массовое развертывание стратегических крылатых ракет всех видов базирования и баллистических РСД «Першинг-2» требовало принятия дополнительных мер по повышению живучести группировки МБР в условиях внезапного ракетно-ядерного удара.

С целью недопущения нарушения военно-стратегического паритета и получения одностороннего превосходства США в ракетно-ядерных вооружениях в Советском Союзе разработали и приняли на вооружение ракетные комплексы четвертого поколения различных видов базирования. Они должны были стать основой стратегических ядерных сил СССР на период 1990-2000 годов, а также базой по созданию мер противодействия перспективной системе ПРО противника с элементами космического базирования. Работы были развернуты как по дальнейшему совершенствованию жидкостных МБР, так и по созданию твердотопливных ракет, которые по своим характеристикам не уступали бы лучшим мировым образцам.

Такие ракетные комплексы были успешно созданы и приняты на вооружение: ракетный комплекс с тяжелой МБР шахтного базирования Р-36М2 (15А18М), РК с «легкой» МБР шахтного базирования РТ-23 УTTX (15Ж60), боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) с МБР РТ-23 УТТХ (15Ж61) - разработаны в КБ «Южное», подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) с ракетой РТ-2ПМ (15Ж58) - «Тополь» - разработан в Московском институте теплотехники. В 90-х годах были созданы твердотопливные МБР «Тополь-М» (15Ж65 и 15Ж55} ракетных комплексов стационарного шахтного и подвижного грунтового базирования разработки МИТ (генеральные конструкторы Б.Н. Лагутин, Ю.С. Соломонов).

Основная задача при создании РК четвертого поколения состояла в обеспечении неуязвимости не только в пусковой установке шахтного или мобильного базирования и при преодолении боевыми блоками перспективной ПРО, но и во время ее полета на активном участке траектории. В этот момент ракета слабо защищена от воздействия ядерного оружия и от новых видов оружия, которыми могла быть оснащена американская ПРО. Кстати, с профессионально точки зрения вполне понятно желание американцев разместить свои противоракеты в странах, граничащих с Российской Федерацией. Это необходимо именно для поражения российских ракет во время работы их маршевых двигателей.

Отечественное ракетостроение нашло решение сложнейших технических задач, возникших в ходе создания новых ракетных комплексов. Удалось создать твердотопливные ракеты мобильного базирования, живучесть которых достигалась за счет подвижности и неопределенности их местонахождения, и ракеты, способные стартовать непосредственно в условиях воздействия ядерного удара по позиционному району. Были приняты дополнительные конструктивные меры по защите ракеты во время ее полета на активном участке траектории.

В ходе разработки новых комплексов были:

созданы новые системы управления ракет, надежно работающие в условиях ядерного воздействия;

для защиты ракеты шахтного базирования от поражаяющих факторов ядерного взрыва (ПФЯВ) во время старта по всей ее длине нанесено специальное покрытие, что позволило проводить пуск в условиях ядерного воздействия противника по позиционному району;

принято решение о том, что для обеспечения высокой готовности ракет к пуску командные приборы находятся в постоянно работающем состоянии;

использованы прямые методы наведения;

внедрена система терморегулирования, необходимая для непрерывной работы системы управления ракеты в пусковой установке.

Принципиальные особенности ракет и комплексов четвертого поколения:

значительно возросла точность стрельбы, которая практически сравнялась с точностью американских ракет

энергомассовые характеристики твердотопливных ракет не уступали лучшим зарубежным образцам;

создан комплекс преодоления перспективной ПРО, в том числе с элементами космического базирования;

повышена живучесть и автономность ШПУ и КП;

подвижные грунтовые РК могли проводить пуск ракет с любой точки маршрута боевого патрулирования;

за счет ввода в действие автоматизированной системы боевого управления нового поколения возросла устойчивость управления войсками и оружием, расширились оперативные возможности по переприцеливанию ракет, в том числе по неплановым целеуказаниям;

увеличились гарантийные сроки эксплуатации ракетных комплексов.

В результате коренных изменений военно-политической обстановки в начале 1990-х годов, а также заключения с США договоров в области стратегических вооружений было значительно сокращено количество стратегических ракет и пусковых установок. Ракетные комплексы четвертого поколения являются уникальными: ракеты Р-36М2 и РТ-2ПМ до сих пор стоят на боевом дежурстве, а проводимые учебно-боевые пуски подтверждают их высокую надежность и боевую готовность.

В настоящее время главный разработчик ракетных комплексов стратегического назначения для РВСН - Московкий институт теплотехники, а основной перспективный ракетный комплекс (стационарного шахтного и подвижного базирования) – «Тополь-М». Многие разработки предыдущих лет успешно применяются на этой ракете.

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ МБР РТ-23 УTTX (15Ж60 И 15Ж61) НАЗЕМНОГО ШАХТНОГО И ПОДВИЖНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГОБАЗИРОВАНИЯ

Проектно-конструкторские и экспериментальные работы по улучшению харакетристик ранее разработанных комплексов шахтного и железнодорожного базирования, которые были проведены в начале 80-х годов прошлого века, позволили создать ракетный комплекс, по своим характеристикам не уступавший американскому РК MX, и боевой железнодорожный ракетный комплекс, не имевший аналогов в мировом ракетостроении. Этому способствовали возросшие возможности советской промышленности по производству надежной и стойкой элементной базы, высокоэнергетических смесевых и твердых топлив, конструкционных, эрозионностойких и теплозащитных материалов.

Мобильный железнодорожный ракетный комплекс («Атомный поезд»), обладая характеристиками грунтового комплекса, отличался рядом преимуществ. На железнодорожной пусковой установке можно было разместить ракету с гораздо большей стартовой массой и, соответственно, с большей полезной нагрузкой. Кроме того, комплекс этого типа мог перемещаться по протяженным маршрутам боевого патрулирования, использующим государственную железнодорожную сеть, что крайне затрудняло его обнаружение противником.

В 1960-е годы в Советском Союзе уже велись разработки стратегических ракетных комплексов железнодорожного базирования: в ОКБ-1 – твердотопливной МБР РТ-2 железнодорожного базирования; в ОКБ-586 - железнодорожный вариант РТ-21. Однако данные проекты так и не были реализованы.

13 января 1969 года был подписан приказ министра общего машиностроения СССР «О создании подвижного боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) с ракетой РТ-23». Сразу после прекращения разработки мобильного комплекса РТ-20П КБ «Южное» под руководством М.К. Янгеля приступило к созданию железнодорожного комплекса. Вскоре был разработан его эскизный проект.

Учитывая сложности, возникшие при создании боевого железнодорожного ракетного комалекса, советское правительство 23 июля 1976 года приняло постановление о разработке шахтного варианта РТ-23 под индексом 15Ж44 с моноблочной головной частью.

Первый зскизный проект шахтной ракеты представлен в марте 1977 года; второй, доработанный, эскизный проект ракеты с РГЧ ИН и повышенной энергетикой - в декабре 1979 года.

Летно-конструкторские испытания МБР 15Ж44 начались в декабре 1982 года, а 10 февраля 1983 года решением Совета обороны СССР работы по ракете были прекращены.

В КБ "Южное” железнодорожный и шахтный варианты ракеты РТ-23 под индексом 15Ж52 разрабатывались одновременно. В июне 1980 года был готов эскизный проект БЖРК с МБР РТ-23.

В соответствии с Договором ОСВ-2, подписанным СССР и США в 1979 году. Советский Союз не мог создавать, иcпытывать и развертывать мобильные пусковые установки тяжелых межконтинентальных баллистических ракет. При этом тяжелой считалась ракета, стартовая или забрасываемая масса которой превышает массу ракеты УP-100Н. Таким образом, стартовая масса РТ-23 не могла быть более 105,6 т, а забрасываемая - более 4,35 т. Новая ракета должна была укладываться в данные параметры, и конструкторам удалось выполнить эту задачу.

Решением Совета обороны СССР 10 февраля 1983 года ракета РТ-23 железнодорожного базирования была принята в опытную эксплуатацию. Испытания комплекса проходили на 53-м НИИП в Плесецке до апреля 1985 года.

|

Во время всего периода эксплуатации ракета будет находиться в транспортно-пусковом контейнере. В свою очередь контейнеры с ракетами размещались в специальных железнодорожных вагонах. РГЧ ИН оснащалась десятью боевыми блоками, расположенными в один ярус.

В 1983 году началось оборудование трех маршрутов патрулирования «атомных поездов» с местами стоянок. В сжатые сроки были обустроены пункты постоянной дислокации. В головном позиционном районе ракетной дивизии началось оборудование и подготовка маршрута боевого патрулирования протяженностью свыше 1500 км.

При создании железнодорожного комплекса требовалось обеспечить устойчивость вагона, масса которого вместе с пусковой установкой и ракетой в контейнере массу составляла более 200 тонн. Нагрузка от колес пускового вагона в 1,5 раза превышала предельно допустимую, поэтому был сконструирован трехвагонный сцеп. Во время больших нагрузок при старте ракеты соседние вагоны с помощью специальных устройств «поддерживают» пусковой, обеспечивая его устойчивость. После пуска ракеты; когда вагон практически мгновенно становится легче более чем на 100 тонн, боковые вагоны также с помощью специального устройства «догружают» пусковой, прижимая его к железнодорожному полотну.

Первая ступень МБР РТ-23 была унифицирована с первой ступенью баллистической ракеты для подводных лодок Р-39. Разработка двигателя первой ступени морской ракеты Р-39 была поручена КБ «Южное» в сентябре 1973 года. В октябре 1975 года на Павлоградском механическом заводе началось строительство корпуса сборки твердотопливных двигателей для стратегических ракет: сухопутной - РТ-23 и морской - Р-39. Там же было развернуто серийное производство первых ступеней этих ракет.

Автономная система управления создана в московском НИИ АП под руководством В.Л. Лапыгина. Ракета оснащалась комплексом средств преодоления ПРО. Смесевое твердое топливо разработано в люберецком НИИ-125 под руководством Б.П. Жукова, командный модуль для управления пусковой установкой - в ЦКБ тяжелого машиностроения под руководством Б. Р. Аксютина и Л.А. Леонтенкова. Главный конструктор железнодорожной ПУ - А.Ф.Уткин.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 9 августа 1983 года была задана разработка ракетных комплексов с усовершенствованной МБР PT-23УТТХ «Молодец» в трех вариантах базирования: боевом железнодорожном (15П961), подвижном грунтовом «Целина-2» (на вооружение не принимался) и шахтном (15П060).

Головным разработчиком было определено КБ «Южное» (генеральный конструктор В.Ф.Уткин). В ноябре 1982 года подготовлен эскизный проект железнодорожной ракеты 15Ж61 (PT-23УTTX) и БЖРК с усовершенствованными железнодорожными пусковыми установками (ЖДПУ). Доработанный ракетный комплекс оснашался высокоточной навигационной системой и специальными устройствами закорачивания и отвода контактной сети. Теперь он мог производить пуски с любой точки маршрута, в том числе с электрифицированных железных дорог.

Создание боевого железнодорожного ракетного комплекса позволило при внезапном нападении сохранить ракетно-ядерный потенциал Советского Союза и наносить ответный удар.

На ракетах 15Ж60 и 15Ж61 были сохранены отработанные на предыдущих изделиях 15Ж44 и 15Ж52 технические решения по управлению полетом второй и третьей ступеней отклонением головного отсека, минометному разделению ступеней, отделению боевой ступени и разведению элементов боевого оснащения. Минометное разделение ступеней обеспечивалось за счет наддува газом от порохового аккумулятора давления межступенного объема и поперечного деления переходного отсека удлиненным кумулятивным зарядом. Такая конструкция обеспечивает безударное разделение ступеней и максимальную плотность компоновки межступенной части ракеты. Ракета имеет оригинальный надувной обтекатель головной части. Такое решение уменьшает габаритную длину ракеты и позволяет разместить ее в вагоне.

Принципиальное отличие ракеты 15Ж60 от 15Ж61 - повышенная устойчивость к поражающим факторам ядерного взрыва. Двигательные установки ракет 15Ж60 и 15Ж61 разрабатывались, в основном, в рамках кооперации, сложившейся на этапе создания РК с ракетами 15Ж44 и 15Ж52. Единственное исключение - корпус двигателя первой ступени типа «кокон» разрабатывало КБ «Южное».

На ракете 15Ж61 в двигателях второй и третьей ступеней применены более энергетические смесевые твердые топлива, что дополнительно повысило стойкость двигательных установок к воздействию ПФЯВ.

Маршевые твердотопливные ракетные двигатели ракеты 15Ж60 разработаны с учетом повышенных требований по энерговооруженности, величине управляющих усилий (для ДУ первой ступени) и степени зашиты для ДУ первой и второй ступеней.

Для ракеты 15Ж60 создан принципиально новый двигатель первой ступени на высокоэнергетическом топливе. Его расходно-тяговые характеристики форсированы примерно на 30% по сравнению с двигателем первой ступени 15Ж61. В двигателе как орган управления вектором тяги использовано центральное частично утопленное в камеру сгорания многопозиционное качающееся управляющее сопло: качающаяся часть сопла подвешена в эластичном опорном шарнире.

На корпус второй ступени ракеты 15Ж60 было нанесено специальное многофункциональное покрытие.

Двигатели третьих ступеней ракет были идентичны.

Система управления ракет - инерциальная с бортовой цифровой вычислительной машиной (БЦВМ) разработана НПО АП под руководством главного конструктора В.А. Лапыгина.

Прицеливание производилось при помощи наземного гирокомпаса и электронно-оптических средств передачи азимута в бортовую гиростабилизированную платформу.

В БЖРК входили:

три трехвагонных пусковых модуля с МБР 15Ж61;

командный модуль из семи вагонов;

- вагон-цистерна с запасами горюче-смазочных материалов;

три тепловоза ДМ-62.

Для непосвященных БЖРК выглядел как обычный состав из рефрижераторных и пассажирских вагонов. Пусковые модули имели по восемь колесных пар, остальные вагоны - по четыре колесные пары.

В каждом из локомотивов несла дежурство отдельная локомотивная 6ригада офицеров. Для детального ознакомления этих бригад с маршрутами боевого патрулирования они периодически откомандировывались гражданские составы МПС, следующие по тому же маршруту. Боевое дежурство в автономном режиме комплекс мог нести 1-2 месяца. Пуски ракет могли проводиться как с любой точки маршрута, так и непосредственно из мест базирования ракетных поездов.

Конечно, поезд был защищен намного слабее, чем ракетная шахта. К тому же его местонахождение на маршруте боевого патрулирования не было тайной для американцев. «Атомный поезд» обладал характерной конфигурацией и мог быть идентифицирован средствами спутниковой разведки. Повышение выживаемости БЖРК обеспечивалось за счет того, что он обладал высокой мобильностью и мог использовать в качестве укрытий железнодорожные тоннели на маршрутах боевого патрулирования.

Ракета 15Ж61 имеет три ступени и ступень разведения боевых блоков. Первая, вторая и третья ступени представляяют собой цельномотанный корпус типа «кокон» из композиционного материала. Первая ступень оснашена твердотопливным двигателем 15Д206 (ранее использован на ракете 15Ж44) с центральным неподвижным, частично утопленным соплом, работающим на смесевом топливе. Вторая и третья ступени – с твердотопливными двигательными установками, сопло - центральное неподвижное, раздвижное. Управление первой ступенью осуществляется вдувом горячих газов в закритическую часть сопла двигательной установки, второй - отклонением головной части и частично аэродинамическими рулями, расположенными на носовом обтекателе

Головная часть - разделяющегося типа индивидуального наведения с десятью боевыми блоками.

Ступень разведения боевых блоков - «толкающей» схемы, боевые блоки размещены в один ярус, двигатель ступени - четырехкамерный жидкостной 15Д264 работающий на несимметричном диметилгидразине (НДМГ) и тетраоксиде азота (AT) в качестве окислителя.

Железнодорожная пусковая установка 15П761 разработана в КБ специального машиностроения под руководством главного конструктора А.Ф.Уткина на базе четырехтележечного восьмиосного вагона грузоподъемностью 135 тонн. Транспортно-пусковой контейнер оснащен системой термостатирования и автоматикой подготовки и пуска ракеты. Подъем транспортно-пускового контейнера (ТПК) в вертикальное положение обеспечивается пневматическим приводом с помощью пороховых аккумуляторов давления. Вагон - пусковая установка - оборудован открывающейся крышей с гидравлическим приводом и устройством для отвода контактной сети. Несмотря на уменьшение массы ракеты на 1,5 тонны по сравнению с шахтным вариантом, нагрузка на путь все равно оказалась чрезмерной, поэтому были применены специальные «разгрузочные» устройства, перераспределяющие часть веса на соседние вагоны

|

Пуск ракет мог проводиться с любой точки маршрута. Для этого состав останавливался, специальным устройством контактный провод отводился в сторону и открывалась крыша вагона. ТПК с ракетой поднимался в вертикальное положение и осуществлялся минометный старт ракеты. Уже в воздухе ракета заклонялась с помощью порохового ускорителя и только после этого запускался маршевый двигатель, заклонение ракеты позволяло отвести раскаленную струю маршевого двигателя от вагонов ракетного плекса и обеспечить его устойчивость

Каждая из трех пусковых установок, входящих в БЖРК, могла производить пуск ракеты как в составе поезда, так и автономно.

Испытания ракетных комплексов 15П060 и 15П961 проходили на 53-м НИИП в Плесецке. Первый испытательный пуск шахтного варианта ракеты был осуществлен 31 июля 1986 года. В ходе летно-конструкторских испытаний было проведено 19 пусков ракеты 15П060, из них – три аварийных.

Первый полк, вооруженный этими ракетами 19 августа 1988 года был поставлен на боевое дежурство. РК шахтного базирования был принят на вооружение 28 ноября 1989 года. Боевое применение шахтного ракетного комплекса обеспечивалось в любых условиях при температуре воздуха от -50 до +50 градусов по Цельсию и в условиях ядерного воздействия по позиционному району.

Испытания железнодорожной МБР 15Ж61 проходили в Плесецке с 21 февраля 1985 года по 22 декабря 1987 года. Всего в ходе испытаний было запущено 16 ракет, причем один пуск оказался аварийным. Осуществлено 18 выходов железнодорожного состава на ресурсные и транспортные испытания, в ходе которых по железным дорогам страны пройдено более 400 тысяч километров. Испытания поезда П-450 для БЖРК проводились в различных климатических зонах СССР: от Салехарда на Севере до Чарджоу на юге, от Череповца на Западе до Читы на Востоке и были завершены в декабре 1991 года.

Серийное производство ракет 15Ж60 и 15Ж61 было организовано на Павлоградском механическом заводе. Двигатели третьих ступеней ракет выпускались на Пермском заводе химического оборудования. Железнодорожные пусковые установи серийно изготавливались Юргинским машиностроительным заводом и волгоградским ПО «Баррикады». В 1986 году производство комплексов средств преодоления ПРО было передано с Украины на предприятия России. Всего было выпущено более двухсот ракет РТ-23 всех модификаций.

Первый ракетный полк, вооруженный БЖРК 15П961, встал на боевое дежурство 20 октября 1987 года. 28 ноября 1989 года боевой железнодорожный комплекс 15П961 принят на вооружение. К 1999 году были развернуты три ракетные дивизии, вооруженные железнодорожными комплексами с МБР УТТХ. Максимальное число железнодорожных пусковых установок, развернутых в РВСН, составляло 36 единиц. В каждой из ракетных дивизий было по четыре ракетных полка. На вооружении ракетного полка находился один железнодорожный состав БЖРК с тремя пусковыми установками. В пункте постоянной дислокации составы располагались на расстоянии нескольких километров друг от друга в стационарных сооружениях. При повышении степеней боевой готовности составы могли рассредотачиваться на маршрутах боевого патрулирования. При движении по железнодорожной сети страны БЖРК позволял оперативно менять стартовые позиции до 1000 километров в сутки.

Но «атомным поездам» суждено было прослужить недолго. С 1991 года по договоренности с США БЖРК несли боевое дежурство без выезда на железнодорожную сеть страны. А в 1993 по договору СНВ-2 Россия обязалась снять с вооружения все БЖРК до 2003 года. На практике последняя ракетная дивизия БЖРК была снята с боевого дежурства 1 сентября 2005 года. Все железнодорожные пусковые установки ликвидированы на Брянском механическом заводе под наблюдением американских инспекторов.

Ракета 15Ж60 и ракетный комплекс 15П960: основные тактико-технические характеристики.

Состав БЖРК - 3 трехвагонных модуля с ракетами, командный модуль в составе 7 вагонов, три тепловоза ДМ-62.

Железнодорожный габарит - стандартный.

Длина вагона железнодорожной ПУ, м - 23,6.

Максимальная скорость поезда – 80 км/ч.

Условия боевого применения – в любое время года и суток, с разрешенных участков маршрута боевого патрулирования.

Стойкость БЖРК к ударной волне, кг/кв.см – в продольном направлении - 0,3, в поперечном - 0,2.

Максимальная дальность полета ракеты, км – 10000.

Стартовая масса, т – 104,8.

Масса головной части, кг – 4050.

Число ступеней – 3.

Длина ракеты, м – 23,0.

Диаметр корпуса, м – 2,4.

Боевое оснащение – РГЧ ИН с 10 ББ мощностью 0,4 Мт каждая, предусмотрена защита от ПРО.

Стойкость ракеты к поражающим факторам ЯВ в полете – II уровень.

Точность стрельбы (предельное отклонение), км – 0,5.

Гарантийный рок эксплуатации, лет – 10.

Вид топлива маршевых ступеней:

1 ступень – Т-95К-83

2 ступень – «Старт»;

3 ступень – АП-65;

Боевая ступень - жидкое самовоспламеняющееся АТ+НДМГ.